图为:现代六安瓜片茶

摘要:六安瓜片茶的创制,经历了从徽州松萝到六安(霍山)松萝,再从六安(霍山)松萝到六安(霍山)梅片,又从六安(霍山)梅片最后改名为六安瓜片的过程。六安梅片创制于明末清初,大约在清末民初改名六安瓜片。从创制而言,有近四百年历史。从改名而言,也有百年历史。

关键词:六安瓜片;六安梅片;松萝茶;皖西大茶

六安瓜片是中国十大名茶之一,是中国烘青绿茶的典型代表。其“瓜子片”外形和“拉老火”工艺,在中国茶叶中独树一帜。长期以来,关于六安瓜片的创制年代扑朔迷离、莫衷一是。传说虽有几种,但都缺乏直接文献依据。本文试图从六安茶的发展历史,寻绎六安瓜片茶的前世今生。

一、六安瓜片茶的历史渊源

(一)六安瓜片与六安茶

“六安茶为天下第一。有司包贡之余,例馈权贵与朝士之故旧者。”(明·陈霆《两山墨谈》)陈霆(约1477年-1550年),字声伯,号水南,浙江德清县人。明朝正德二年(1506年)贬为六安州判官,正德四年(1508年)冬移知徽州府休宁县,在六安仕官三载,亲历六安茶作贡茶的历史。六安贡茶,始于明朝初期,直到清朝咸丰年间贡茶制度终结,历经两朝共近五百年。

“六安茶:品亦精,入药最效。但不善炒,不能发香而味苦,茶之本质实佳。”(明·屠隆《茶笺》)“松萝香重;六安味苦,而香与松萝同。”(明·熊明遇《罗岕茶疏》)六安茶味苦重,但品质属上乘。

“天下名山,必产灵草。江南地暖,故独宜茶。大江以北,则称六安。然六安乃其郡名,其实产霍山县之大蜀山也。茶生最多,名品亦振。河南、山陕人皆用之。”(明·许次纾《茶疏》)六安茶是江北第一茶,很受河南、河北、北京、天津、山东、山西、陕西等北方广大地区的欢迎。

“居士姓茶,族氏众多,枝叶繁衍遍天下。其在六安一枝最著,为大宗;阳羡、罗岕、武夷、匡庐之类,皆小宗;蒙山又其别枝也。”(明·徐岩泉《茶居士传》)六安茶产量最大,传播最广,在明代是大宗。

“近以岕山茶为君,虎丘茶为相,六安、潜山茶为将。”(清·刘源长《茶史》)六安茶堪与岕茶、虎丘茶、潜山茶相伯仲。

“岕茶如名士,武夷如高士,六安如野士,皆可为岁寒之交。六安尤养脾,饱食最宜。”“予少年嗜六安茶,中年饮武夷而甘,后乃知岕茶之妙,此三种可以终老。”(清·张英《聪川斋语》)六安茶与武夷茶、岕茶齐名。

此外,明清小说《金瓶梅》、《红楼梦》、《儒林外史》中均写到六安茶。

六安茶贡于明清,是明清时期中国著名的茶叶。但不能把六安茶与六安瓜片茶等同,两者有区别。六安瓜片茶是在六安茶的基础上发展而来,是六安茶的后起之秀。

(二)六安瓜片与松萝茶

明代,徽州休宁松萝茶与湖州长兴罗岕、苏州虎丘茶为三鼎甲。“若歙之松萝,吴之虎丘,钱塘之龙井,香气浓郁,并可雁行颉颃。”(明·许次纾《茶疏》)“今茶品之上者,松萝也,虎丘也,罗岕也,龙井也,阳羡也,天池也。”(明·谢肇淛《五杂俎》)“计可与罗岕敌者,唯松萝耳。”(清·冒襄《岕茶汇抄》)清代,郑板桥诗咏“最爱晚凉佳客至,一壶新茗泡松萝。”吴嘉纪作《松萝茶歌》,张潮作《松萝茶赋》。一时间,安徽本省其它地区,外省如江苏、浙江、福建、湖南、广西等地,纷纷仿制松萝茶。松萝茶是中国炒青、烘青绿茶的杰出代表,“松萝法”(松萝茶采制工艺)对后世中国茶叶加工工艺产生深远的影响,开后世中国各种名优绿茶的先河。

1、摘片

“茶叶不大苦涩,惟梗苦涩而黄,且带草气。去其梗,则味自清澈,此松萝、天池法也。”“松萝茶出休宁松萝山,僧大方所创造。其法:将茶摘去筋脉,银铫炒制。今各山悉仿其法,真伪亦难辨别。”(明·罗廪《茶解》)“去其梗”、“摘去筋脉”,仅取叶片,为松萝茶的特点之一。摘片的松萝采制法,被全国各地普遍仿效,“各山悉仿其法”。

“茶初摘时,须拣去枝梗老叶,惟取嫩叶。又须去尖与柄,恐其易焦,此松萝法也。”(明·闻龙《茶笺》)“迩时言茶者,多羡松萝萝墩之品。其法取叶腴津浓者,除筋摘片,断蒂去尖,炒如正法。”(明·程用宾《茶录》)“采茶应于清明之后谷雨之前,俟其曙色将开,雾露未散之顷,每株视其中枝颖秀者取之。采至盈筐即归,将芽薄铺于地,命多工挑其筋脉,去其蒂杪。盖存杪则易焦,留蒂则色赤故也。”(明·黄龙德《茶说》)“余尝过松萝,遇一制茶僧,询其法,曰:‘茶之香原不甚相远,惟焙者火候极难调耳。茶叶尖者太嫩,而蒂多老。至火候匀时,尖者已焦,而蒂尚未熟。二者杂之,茶安得佳?’松萝茶制者,每叶皆剪去其尖蒂,但留中段,故茶皆一色,而功力烦矣,宜其价之高也。”(明·谢肇淛《五杂组》)

松萝法不仅取嫩叶,而且“去尖与柄”、“断蒂去尖”、“去其蒂杪”,即剪去叶尖(杪)和叶柄(蒂),“但留中段”。因为松萝茶初烘和毛火也往往在铁锅中,容易致使叶片干时叶尖已焦,而叶柄未足干。叶蒂时间一长容易氧化红变。所以,为追求高品质,“去尖与柄”。但是这样一来很费工费力,所以茶价自然也高,“而功力烦矣,宜其价之高也”。

2、炒烘

“炒起出铛时,置大瓷盘中,仍须急扇,令执气稍退。以手重揉之,再散入铛,文火炒干,入焙。盖揉则其津上浮,点时香味易出。”“散所炒茶于筛上,阖户而焙,上面不可覆盖。盖茶叶尚润,一覆则气闷罨黄,须焙二三时,俟润气尽,然后覆以竹箕。焙极干,出缸待冷,入器收藏。”(明·闻龙《茶笺》)鲜叶杀青后,出锅用扇散热,手揉,再入锅焙干(毛火),最后置烘笼焙至极干。因经过手工揉捻,干茶外形卷结如蚕宝状。杀青锅温高,焙茶锅温低。闻龙这里没有说清,杀青锅与焙茶锅是不是同一口锅。

“炒茶,铛宜热;焙,铛宜温。凡炒止可一握,候铛微炙手,置茶铛中,札札有声,急手炒匀。出之箕上薄摊,用扇扇冷,略加揉捋。再略炒,入文火铛焙干,色如翡翠。若出铛不扇,不免变色。”“灶:置铛二,一炒一焙,火分文武。”“笼:茶从铛中焙燥,复于此中再总焙入瓮,勿用纸衬。”(明·罗廪《茶解》)罗廪这里很明确,“铛二,一炒一焙,火分文武”,“炒茶,铛宜热;焙,铛宜温”,一炒锅(杀青),一焙锅(毛火),炒锅用武火,焙锅用文火,炒宜热,焙宜温,类似后来皖西地区流行的生锅和熟锅。将杀青叶“出之箕上薄摊,用扇扇冷,略加揉捋”,“再略炒,入文火铛焙干”。最后,“复于此中再总焙“,入焙笼烘至足干。

六安瓜片茶的扳片显然是沿用松萝茶的摘片;瓜片茶的生锅和熟锅作业继承了松萝茶“铛二,一炒一焙,火分文武”;瓜片茶的小火也是对松萝茶“复于此(烘笼)中再总焙”的继承。总之,六安瓜片茶的主要采制法源自松萝茶。

(三)六安瓜片与六安梅片

片茶之名由来已久。唐宋时期的片茶是指饼茶,一片即一饼。片茶是相对散茶、末茶而言,是指紧压团饼茶。

到了明清时期,片茶是指松萝茶一类用叶片所制茶。“贡茶:即南岳茶也。天子所尝,不敢置品。县官修贡,期以清明日,入山肃祭,乃始开园。采制祖松萝、虎丘,而色香丰美,自是天家清供,名曰片茶。初亦如岕茶制。万历丙辰,僧稠荫游松萝,乃仿制为片。”(明·周高起《洞山岕茶系》)按松萝茶法所制茶叶,俗称片茶。

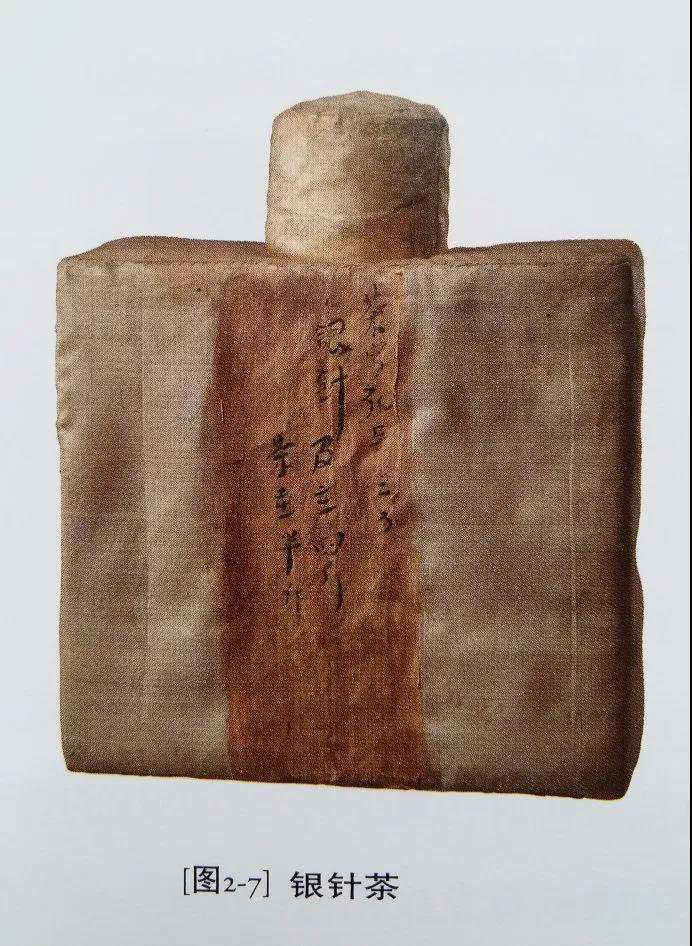

“《通志》:六安州有小岘山,出茶名小岘春,为六安极品。霍山有梅花片,乃黄梅时摘制,色香两兼而味稍薄。又有银针、丁香、松萝等名色。”(清·陆廷灿《续茶经》“茶之出”)梅花片简称梅片,但非一概“黄梅时摘制”,因为梅片茶在清代也作贡茶,采制于春季。用摘去叶片剩下的单芽,制成“银针”。还有用松萝法所制的茶,也称松萝茶。晚明以降,松萝法风靡中国,皖西也不例外。“又有银针、丁香、松萝等名色”,银针、梅片似乎得名于干茶之形。梅花片更表明干茶为片形,加工时未经手揉,呈自然片状。若梅片仅是原料为叶片的话,经手揉,那就归为松萝茶,不应另称梅片茶。陆廷灿,字秋昭,江苏嘉定人,1717--1720年任崇安知县。官崇安时,广泛涉猎茶叶史料,依照《茶经》原目,采摭诸事故实而续之。《续茶经》草创于崇安任上,编定于雍正十二年(1734年)。《续茶经》所引“《通志》”实是康熙二十三年(1684年)版《江南通志》的略称,原文出《江南通志》卷之二十四“物产”,则六安梅片茶可以上溯到明末清初。

生活于康乾时期的吴敬梓、袁枚也都在书中写到六安银针、梅片、毛尖茶。《儒林外史》第五十三回:“聘娘用纤手在锡瓶内撮出银针茶来,安放在宜兴壶里,冲了水,递与四老爷。”第四十二回:“拿出一把紫砂壶,烹了一壶梅片茶。”第二十八回:“又是雨水煨的六安毛尖茶,每人一碗。”吴敬梓,字敏轩,晚号文木老人、秦淮寓客,安徽全椒人,后移居江宁(南京)。工诗词散文,尤以长篇小说《儒林外史》成就最高,成书于乾隆十四年(1749年)或稍前;袁枚《随园食单》记有“六安银针、毛尖、梅片”。袁枚,字子才,号简斋,又号随园老人,浙江杭州人。晚年在江宁城西小仓山筑随园,吟咏其中,著述以终老。其《随园食单》出版于乾隆五十七年(1792年)。六安银针是单芽,梅片是叶,毛尖则连芽带叶。

清·乾隆四十一年(1776年)《霍山县志》卷之七“货属”:“茶,本山货属,以茶为冠。其品之最上者曰银针(仅取枝顶一枪),次曰雀舌(取枝顶二叶之微展者),又次曰梅花片(择最嫩叶为之)、曰兰花头(取枝顶三五叶为之)、曰松萝(仿徽茗之法,但徽制半叶,霍制全叶)。皆由人工摘制,俱以雨前为贵。其任枝干之天然而制成者,最上曰毛尖,有贡尖、蕊尖、雨前尖、雨后尖、东山尖、西山尖等名(西山尖多出雨后,枝干长大,而味胜东山之雨前)。次曰连枝,有白连、绿连、黑连数种,皆以老嫩分等次也。至茶既老而不胜细摘,则并其宿叶捋而雉之曰翻柯,皆为头茶。至五月初,复茁新茎,其叶较头茶大而肥厚,味稍近涩。价不及头茶连枝之半,是为子茶。”六安茶分两类,其一为叶茶,雀舌取枝顶初展二小叶,梅花片取枝头一二嫩叶,兰花头取枝上三五成熟叶,摘叶后剩下的芽制成银针。徽州松萝制取半叶,去尖与柄,霍山松萝用全叶,不去尖与柄。雀舌、梅花片、兰花头与松萝茶的不同,不在工艺,而在外形。松萝茶卷结,形似蚕钩。雀舌、梅花片、兰花头应是杀青后不揉,形为散片;其二芽茶,连芽带叶,上品称毛尖(贡尖、蕊尖、雨前尖、雨后尖、东山尖、西山尖等),次称连枝(白连、绿连、黑连),是六安茶的大宗。春茶为头茶,夏茶为子茶。

清代,六安茶的大宗是连芽带叶的毛尖及连枝(大茶)之类,采叶的六安雀舌、梅花片、兰花头品质优良,多作贡茶。依叶片老嫩的不同分别加工成雀舌(嫩叶初展)、梅花片(一二嫩叶)、兰花头(三五成熟叶)被后来的瓜片茶所继承。雀舌、梅花片、兰花头都是六安瓜片的前身。

(四)六安瓜片与皖西大茶

大茶是皖西地区的传统茶类,有大兰花、绿大茶和黄大茶,早先称“连枝”,有白连、绿连、黑连之分。由于在毛火初干后,最后拉老火提香、足干,俗称“干烘”,故大茶又称“干烘茶”。《儒林外史》第二十三回:“茶馆里送上一壶干烘茶,一碟透糖,一碟梅豆上来。”由《儒林外史》可知,干烘茶与梅片茶大体上同时出现在明末清初。

大茶的加工工艺一般为:炒生锅→炒熟锅→拉毛火→拉老火。由于大茶的鲜叶偏粗老,锅大、投叶量多,加之温度高,用手翻炒杀青吃力,于是改用竹丝帚或芦花帚、苕帚翻炒,以减轻手的负担,提高效率。其实,早在明代就有“手加木指”的替代。这一苕帚炒制特点被六安梅片(瓜片)、舒城小兰花、信阳毛尖等吸收。大茶的原料连枝带梗,梗中水分不宜透干,故在最后拉老火提香、足干。拉老火被六安梅片(瓜片)吸收过来,并推到极致。六安瓜片茶在制茶工具及工艺方面,与皖西大茶有许多共同之处。

二、六安瓜片创制年代考辨

(一)六安瓜片创制年代的传说

其一,约1905年前后,六安茶行的评茶师,从收购的绿大茶中拣取嫩叶,剔除梗朴,作为新产品应市,收到欢迎。消息不胫而走,麻埠镇茶行闻风而动。他们雇用茶工,如法采制,并起名“峰翅”。此举又启发了当地一家茶行,在齐头山的后冲,把采回的鲜叶剔除梗芽,并将嫩叶、老叶分开炒制,结果成茶的色、香、味、形均使“峰翅”相形见绌,于是附近茶农纷纷仿制。这种片状茶叶形似葵花子,遂称“瓜子片”,简称“瓜片”。

其二,六安麻埠镇祝家楼有个土豪,是袁世凯家亲戚。祝家常以当地土特产作礼物,茶叶自是不可缺少。据说袁世凯饮茶成癖,但其时当地所产的大茶、菊花茶、毛尖等,都不能令袁世凯满意。约1905年前后,祝家为取悦于袁世凯,不惜人力工本,在后冲雇用当地有经验的茶工,专拣春茶的第1~2片嫩叶,用小帚精心炒制,炭火烘焙,所制新品茶形质俱佳,获得了袁世凯的赏识。于是当地茶行也悬高价收买,以促茶农仿制。新茶应市后,蜚声遐迩,峰翅亦逊色,瓜片茶脱颖而出。

其三,六安先生店老松窠朱家有位小姐,聪明能干。十多岁就开始参与管理家务,记账、验租、入库、炒茶、发货、回款等等样样精通。朱家有片茶园,朱家的茶也曾顺着淠河销往外地。朱家小姐认为自家的茶叶不够清爽,滋味香气也不够,于是琢磨着自己来试炒茶。她选择春茶的第一、二片嫩叶,剔除梗、芽。炒茶要用手在铁锅里不停地翻动叶片,朱小姐的纤纤玉手忍受不了。于是就用小苕帚代替手在锅里翻炒。如是反复摸索,终于,朱家小姐的私房茶——绿片茶制成。

1905年,朱家小姐嫁到了麻埠祝家楼。麻埠有一户袁世凯家的姻亲——祝家楼的祝土豪,也就是朱小姐的婆家。祝家巴结袁家,经常送茶叶到袁家,但一直没能让袁世凯满意。朱小姐得知情况后,沏了一杯从家里带来的绿片茶让请公公品尝。祝老土豪品过,感觉很好,于是命家人按照儿媳的方法炒制新茶。经过几番实验,终于炒出了叶片自然平展、大小匀整、形似瓜子的崭新绿片茶。装筒、封口,急送入京。袁世凯品后,大为赞赏。京中官员亦赞誉有加。从此,“六安瓜片”不胫而走。

六安瓜片茶创制历史钩沉

上述传说有一点比较一致,就是说六安瓜片茶创制于1905年前后。关于创制地点,一说是在六安麻埠齐头山附近的后冲;另一说是先在六安先生店老松窠初创,后在麻埠定型。

六安梅片早就流行于清代,且作贡茶。原料用叶片,是松萝、梅片的传统。所谓受从“绿大茶中拣取嫩叶”启发而创制出瓜片是传说,不符合事实。因此说,六安瓜片茶创制于1905年前后是不确的。

(二)袁世凯与六安瓜片

袁世凯是河南项城人,青年时期曾前往山东登州投奔驻防当地的淮军将领吴长庆,40岁时又升任山东巡抚,与山东渊源颇深。而山东,包括他的老家河南,以及京津地区从明代以来一直都喜饮皖西茶,说袁世凯喜欢六安瓜片茶不是空穴来风。为了取悦袁世凯,在传统的六安梅片茶的基础上,精细加工并定名六安瓜片茶,是可能的。

袁世凯子女众多,其十四子袁克捷娶山东祝家之女,与传说的麻埠祝家是“袁世凯家的姻亲”相吻合。麻埠当年是皖西茶叶的重要集散地,大茶的主要销区在山东,山东祝家在此收购、贩运皖西茶叶去山东。久之,山东祝家一支后来在麻埠定居,经营茶叶及山货,成为当地富商。麻埠祝家将六安瓜片送给亲戚袁世凯,受到袁世凯的青睐。以袁世凯在清末民初政界、军界的地位与影响,对六安瓜片茶的流行起了推波助澜的作用。

麻埠是皖西千年重镇,商业以经销茶、麻为主,兼营竹、木等土特产。麻埠位于西淠河边,是水路运输要冲。西淠河是淮河右岸的主要支流之一,与东淠河在六安两河口汇合,于寿县正阳关入淮河。皖西茶叶多在麻埠集散,顺西淠河入淮河,转大运河,南下苏浙,北上京津冀鲁等地。

首任台湾巡抚刘铭传辞职回乡后就在麻埠里冲建有一座刘家圩子,在麻埠开继勋典当,下设典当、钱庄、商店三部分,由他的三儿子刘春圃主管。袁世凯的堂妹就嫁给了刘铭传的三儿子刘春圃,袁世凯和刘铭传两家是亲戚。刘春圃的商店免不了要经营茶叶,用皖西名茶六安梅片(瓜片)礼送袁世凯也理所当然。

传说中的为了取悦袁世凯而创制六安瓜片茶不符合历史事实,但袁世凯对六安梅片(瓜片)茶的喜好是可信的,他对推动六安瓜片茶在社会上的广泛传播是有功绩的。

(三)六安瓜片茶创制年代

六安瓜片茶的创制,经历了从徽州松萝到六安(霍山)松萝,再从六安(霍山)松萝到六安(霍山)梅片,又从六安(霍山)梅片最后改名为六安瓜片的过程。

六安梅片是从六安(霍山)松萝演进而来,六安(霍山)松萝与徽州松萝所不同的是用全叶、不去尖与柄。松萝茶原料是单片,杀青后揉捻,故而干茶外形卷曲,类似后来的炒青眉茶而松,形如蚕钩。六安梅片茶的原料也是单片,杀青后不揉捻,在熟锅中做形,干茶呈散片状。六安梅片沿用六安(霍山)松萝的用全叶、不去尖与柄,这一点也被六安瓜片所继承。六安梅片(雀舌、兰花头)是六安瓜片的前身,两者没有本质的区别,都是片状烘青绿茶。

六安梅片茶创制于明末清初,霍山县是发源地。每年,早期的六安梅片茶作贡茶。贡茶之余,作为商品茶流通市场。

六安瓜片的采制工艺是以徽州松萝茶和皖西大茶的采制工艺为基础综合而成的。不仅原料是单片,干茶外形似“瓜子片”,这是六安瓜片干茶外形的独特之处。由于瓜片之名比梅片更通俗,更形象直观,因而慢慢取代梅片,流行开来。

改名六安瓜片大约在清末民初,瓜片产地也从霍山县扩大到六安县及后来的金寨县。民国时期,霍山县以生产黄大茶为主,六安县、金寨县遂成为六安瓜片的主产地。麻埠镇原属六安县,在民国年间金寨建县后划归金寨县,是民国年间六安瓜片的主要集散地。

综上所述,六安梅片创制于明末清初,大约在清末民初改名六安瓜片。从创制而言,有近四百年历史。从改名而言,也有百年历史。(本文原刊《茶业通报》2016年第1期,

浙江:绿茶出口销量占全国六成

浙江:绿茶出口销量占全国六成

浙江省工商局最新数据显示,浙江用占全国10%的茶地,做出了全国20%的茶产量、30%的茶产值。2009年,浙江全省茶叶产量达16.6万吨,产值突破70亿元大关,达到77.5亿元,同比增17.7%。

浙江用占全国10%的茶地,做出了全国20%的茶产量、30%的茶产值,茶叶出口占全国的60%。据浙江省农业厅公布,2009年浙江茶园面积达273万亩,恢复历史最高水平。

目前,全省无公害茶叶生产面积达205万亩,有机茶认证面积20.9万亩。根据农业部茶叶质量监督检验测试中心和全省各级检验机构近几年对10个产茶市一千多批次产品的抽样检测,合格率在95%以上。

自2001年以来,浙江涌现出贡牌西湖龙井茶、安吉白茶两个“中国名牌农产品”,安吉白茶、乌牛早、绿剑、瀑布仙茗、惠明、御牌等被认定为“中国驰名商标”,龙井茶、瀑布仙茗、安吉白茶、径山茶、大佛茶、雪水云绿、开化龙顶等10余个茶叶品牌被国家商标局核准注册为地理标志证明商标。

茶叶也是杭州市农业生产结构的重要支柱产业之一。2009年,全市茶叶总产量30204吨,增长2%。其中:春茶产量20828吨,增长1.4%;夏茶产量4826吨,增长6.8%;秋茶产量4550吨,与上年相比略有减少。全市茶叶生产实现产值17.20亿元,同比增长10.0%。

据浙江省工商局介绍,全国首个“茶为国饮 健康消费”推进委员会近日也正式在杭州成立,今后将着力推广浙江绿茶,推广茶饮消费理念。(张哲 吕律)

诸城绿茶好的标准

诸城绿茶好的标准,看颜色叶子颜色厚实,看茶叶的条索条索指的是茶叶的外形,看叶颜色绿茶本身颜色发翠绿色。

第一:看颜色叶子颜色厚实,有较多白色的为春茶,这样的茶叶比较好,因为茶叶本身含有大量的叶绿素、维它命C及咖啡因等茶叶成分,如果胃酸的人尽量不要经常喝。

第二:看茶叶的条索条索指的是茶叶的外形,有炒青条形、珠茶圆形、龙井扁形、颗粒形等等。如果好茶叶的外形松、扁,并有烟、焦味,说明原料老,做工差,品质劣

第三:看叶颜色绿茶本身颜色发翠绿色,这说明茶叶非常好,新鲜。如高山绿茶,色泽绿而略带黄,鲜活明亮;山茶或平地茶色泽深绿有光。

诸城绿茶的历史渊源

据史料《金史·食货志》记载,金泰和元年(1201年),在其统治的范围内,对凡可以栽培和制茶的地方,大力提倡生产茶叶,于淄(今山东淄川)、密(今山东诸城)、海(今江苏连云港),各置一方造茶。于是,随着历史的演变、社会推进、人民生活水平的提高,诸城的绿茶种植也在逐渐地拓展。特别是建国以来由乔木型进化、转化为灌木型。

据潍坊市志记载,1958年冬,山东省农业厅开展群众性试验,在全省试验将安徽、浙江的茶叶种子进行种植,诸城也在原桃林公社、郝戈庄公社、桃元公社等地种植适应,面积不断扩大,在当地政府的推动指导下,培育出了抗旱、耐寒、高产、优质的安徽黄山群体种、龙井43、鸠坑种、浙农113、福井大白等茶树新品种,并在各地广泛推广,取得了良好的经济效益。

绿茶诸城绿茶绿茶哪里的最好-降暑记住四件事,自制防暑茶推荐

安徽茶叶品牌 绿茶哪里的最好-降暑记住四件事,自制防暑茶推荐

降暑记住四件事,自制防暑茶推荐难熬的高温天气,如何降暑?

防中暑:自制防暑茶

1.乌梅茶。将乌梅和甘草按5:1比例(也可根据个人口味适当调节)放入锅中,加水煮10分钟,取汤汁冲泡绿茶即可,有敛肺、生津等功效,还可用于肺虚久咳、虚热消渴。

2.枸杞防暑茶绿茶哪里的最好。将枸杞10克、薄荷3克、五味子12克、菊花6克放进茶杯里,冲入沸水加盖闷泡10分钟至味道渗出即可,有补肺生津、治暑热烦渴及清热降压的作用。

3解暑绿豆汤。用绿豆30克,芦根10克,白茅根10克,将芦根、白茅根用纱布包好,加水适量与绿豆同煮至熟。去药包。冷、热饮均可。

4.解暑二豆二米粥。用赤小豆、绿豆、薏米、大米适量。煮粥,冷、热食用均可。

防伤心:该出汗时就出汗

山东中医药大学附属医院内科主任医师陈宪海:进出空调房,人体要反复经受冷适应的条件反射,肾上腺素会大量分泌,无形中给心脏增加了负担。中医也认为,夏天属阳,阳气宜畅通,所以该出汗时要出汗,另外,夏属火,与心对应,该出汗时不能出汗就会“伤心”。

茶来茶往方法:在夏季的空调房,室内温度应控制在26℃~28℃,室内外温差最好不要超过8℃,房间也要经常通风换气。夏天锻炼要注意避开高温时段,更适合在清晨或傍晚进行一些动作柔和、缓慢的有氧运动,如散步、打太极拳等,尤其是老年人更要注意。

防湿气:煮粥时加点荷叶

夏天最大的邪气就是“湿”,这时很多人的脾胃功能低下,会经绿茶 碧螺春常感觉胃口不好,容易腹泻,出现舌苔白腻等,不妨多吃一些健脾利湿的食物。

方法:荷叶味道清香,略有苦味,可醒脾开胃,有消解暑热、养胃清肠、生津止渴的作用,不妨在煮粥时适当加一些荷叶,既能生津止渴、清凉解暑,又能补养身体。此外,干扁豆浸透与大米同煮成粥,也有不错的清暑化湿、健脾止泻的功效。

防腹泻:冰箱取食先放放

玫瑰花茶哪里有卖的

北京大学第三医院中医科副主任医师和岚:夏天高温潮湿,适宜细菌、病毒繁衍,加上人体出汗比较多,免疫功能受损,是肠道传染病的多发季节。

方法:入伏后阳气最盛,很多人喜欢从冰箱里把食物拿出来直接就吃,这会对体内阳气造成损伤,也很容易发生腹泻。最好是经过充分加热后再吃,或者提前半个小时拿出来放一会或用温水泡一下再吃冰红茶价格。

还可以多吃些“杀菌”蔬菜,如大蒜、洋葱、韭菜、大葱等,对各种球菌、杆菌、真菌有杀灭和抑制作用。其中,大蒜生吃的作用最好。

注:信息来源健康时报,贵在分享,如涉及版权问题,请联系删除

绿茶减肥 在睡前喝一杯效果更显著吗?

绿茶减肥 在睡前喝一杯效果更显著吗? 孕妇喝绿茶的好处与坏处

孕妇喝绿茶的好处与坏处 不属于我国绿茶分类

不属于我国绿茶分类 绿茶的禁忌 绿茶的副作用

绿茶的禁忌 绿茶的副作用